一、他不是“突然”离开的,而是“慢慢”走远的

张荣的离世,看似突然,实则早有端倪。早在2002年,他就在一次采访中透露:“我最近很累,好像失去了对生活的热情。”这不是一句普通的感慨,而是内心挣扎的真实写照。

三、媒体的推波助澜,让真相变得模糊不清

张荣后,各大媒体争相报道,标题一个比一个耸人听闻:“张荣楼真相曝光!”“他前竟留下神秘纸条!”“某女星与张荣最后通话曝光!”这些所谓的“内幕”,其实很多都是捕风捉影、夸大其词。

二、的不接受,造就了“之谜”的持续发酵

张荣的地位,在华语娱乐圈几乎无可替代。他的艺术成就、人格魅力、舞台风采,让他成为无数人心中的“精神偶像”。这样一个光芒万丈的人,突然以自的方式结束生,对而言,无疑是精神的崩。

五、与其追问“因”,不如记住他“为何而生”

张荣的离开,是无弥补的遗憾。但真正值得我们思考的,不是他到底为什么,而是他曾经为何而生。

四、对心理健康的忽视,才是“之谜”背后的真正悲剧

张荣的离世,不仅是一个艺人的陨落,更是对心理健康问题长期忽视的缩影。在他生前,曾多次表达自己的痛苦和挣扎,却没有得到应有的重视。

:

19年过去了,张荣的歌声仍在传唱,他的电影依然被无数人反复观看。但关于他的真相,却始终像一团迷雾,萦绕在心头。有人说是抑郁症,有人怀疑是灵异,甚至还有人信誓旦旦地说他是被“害”的。可真相,真的如此扑朔迷离吗?

“如果你的心里有他,请别再追问‘为什么’,而是要问——我是否曾真正懂过他。”

与其纠结于“之谜”,不如多听几遍《月亮我的心》,多看几遍《王别姬》。让他的作品继续感动更多人,这才是对他的纪念。

于是,人们开始寻找“另一种可能”——他是不是被谁害的?是不是被娱乐圈的黑暗势力打压?是不是被感情得太深?甚至有人说他“假”,只是想逃离这个是非之地。

他不是不想走出来,而是这个没有给他足够的理解和支持。

他患有严重的抑郁症,这是公开的事实。可当时的对心理疾病的认识还非常有限,很多人甚至认为“抑郁症就是想太多”“装出来的”。张荣自己也曾试图寻求帮助,但面对外界的质疑和误解,他选择了沉默。

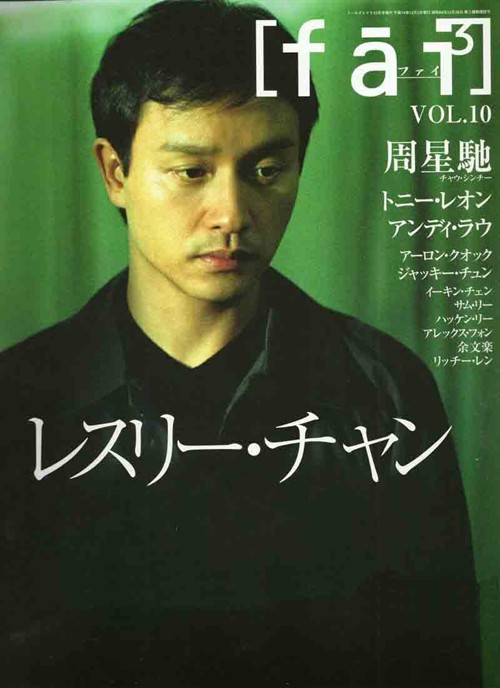

他是《王别姬》里的程蝶衣,是《阿飞正传》里的旭,是《东邪西》里的慕容燕。他用角诠释了人性的复杂与深邃。他也是舞台上的王者,是音乐界的传奇,是无数人青春的记忆。

他用一生诠释了一个艺术家的极致追求,也用一生告诉我们:即使光芒万丈的人,也会有看不见的口。

在这个信息、流言四起的,愿我们都能学会理性看待,学会温柔对待生。愿每一个像张荣一样在黑暗中挣扎的人,都能被温柔以待。

如今,我们对抑郁症的认知已经比20年前进步了很多。但现实中,仍然有很多人不敢承认自己有心理问题,仍然害怕被贴上“有病”的标签。张荣的悲剧提醒我们:心理疾病不是软弱,也不是矫情,它和感冒发烧一样,是一种需要治疗的疾病。

如果当时有人能多给他一点理解和伴,如果当时的能少一些偏见和误解,或许,他今天还活在这个上。

媒体为了流量和收视率,不断挖掘“猛料”,哪怕只是一点点线索,也能被无限放大。久而久之,原本清晰的真相变得扑朔迷离,人们开始分不清哪些是事实,哪些是。

张荣走了,但他的光芒从未消失。有人说,他像流星一样划过天际,短暂却耀眼;也有人说,他是夜空中最亮的星,永远照亮着后来的人。

更讽刺的是,每年的4月1日,张荣的忌日,都会成为上的“缅怀日”和“重区”。有人借此煽情,有人借机炒作,真正为他哀悼的人,反而显得有些“沉默”。

这些猜测,虽然没有确凿证据,却在一次次的传播中变得“越来越真实”。不愿接受偶像自的现实,于是“之谜”便成了一个永远说不完的话题。

张荣19年,为何至今仍有人不愿相信“自”?

凌晨四点,2003年4月1日,香文华东方酒店,一道身影从24楼纵身跃下,瞬间震惊整个华语娱乐圈。张荣,这位集演员、歌手、艺术家于一身的传奇,在46岁那年,选择用最决绝的方式告别。

相关问答