一、传统戏曲伴奏,正在“失声”

你有没有发现,很多地方剧院的演出,伴奏已经不是现场乐队,而是放录音?甚至有些所谓的“现场伴奏”,也只是用电子合成器模拟出来的音,听起来像在KTV里点了一首戏曲卡拉OK。

三、为什么年轻人也开始为戏曲伴奏买单?

你可能会问,现在年轻人连京剧都听不懂,怎么会戏曲伴奏?

二、龙轩戏曲伴奏:用声音唤醒戏曲的魂

就在这片沉寂中,龙轩戏曲伴奏像一束光,悄然点亮了戏曲圈。

五、传统戏曲伴奏的未来,需要“龙轩”们继续前行

当然,龙轩戏曲伴奏只是一个缩影。它的,是一群依然坚守在传统文化背后的“幕后英雄”。

四、现象背后的文化焦虑

其实,我们之所以龙轩戏曲伴奏,不只是因为它做得好,更是因为它的存在,映射出我们这个的文化焦虑。

金句收尾:

“没有伴奏的戏曲,就像没有风的帆。

没有灵魂的伴奏,就像没有火的茶。

而有一群人,愿意做那阵风,点那把火——

龙轩戏曲伴奏,不只是伴奏,更是传承。”我们怕传统被遗忘。

那才是戏曲真正的回归。

不是电子合成器的假大空,就是节奏混乱、配合生硬的即兴演奏。观众听不懂、年轻人不感兴趣、老戏迷直摇头……传统戏曲的伴奏,正在慢慢失去它原本的魂。

也许有一天,我们能在短视频里听到一段真正有味道的伴奏,在直播间里看到一场真实、动人的戏曲演出,在年轻人的耳机里,再次响起那熟悉的锣鼓点。

于是,我们看到的戏曲演出,越来越像“形式”的表演,少了那子“火候”,也少了那子“人味儿”。

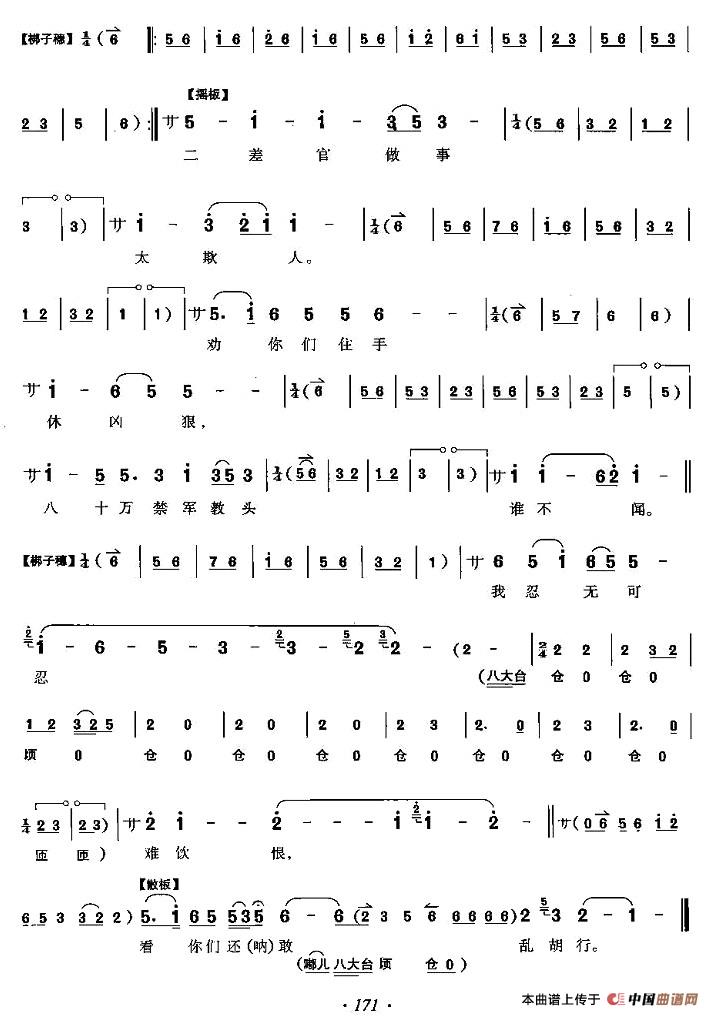

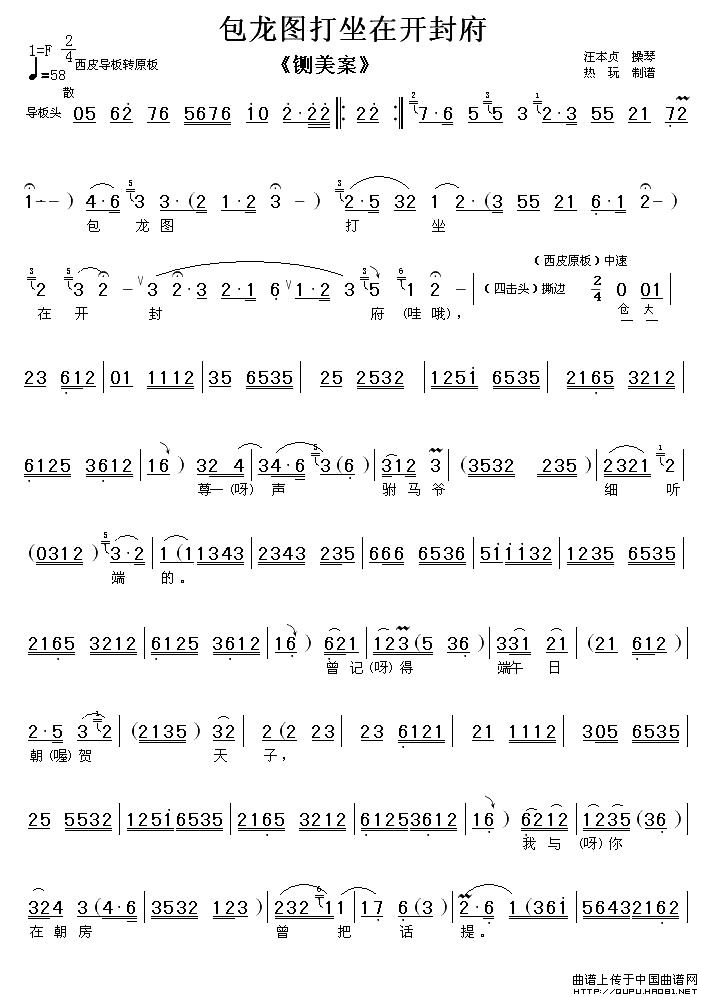

他们不仅为专业剧团提供伴奏,也为戏曲好者、短视频创作者、风音乐人提供高质量的伴奏资源。这些伴奏不是冷冰冰的数据,而是有有肉的情感表达。

他们不是什么大,也没有明星阵容,但他们做了一件事:认真对待每一段伴奏。

他们不是大,却用最真诚的态度,守护着戏曲的“声音”。

他们不是,却靠着口碑,赢得了越来越多戏曲好者和年轻人的认可。

他们不是舞台上的主角,却决定着整场演出的质感和温度。

他们不靠电子合成器堆音,而是请来经验丰富的老乐师,一板一眼地录。哪怕只是一段短短的唱段,他们也要反复打磨,直到节奏、情绪、氛围都刚刚好。

但问题来了:你拍一段戏,却配一个电子音效的伴奏,真的能打动人吗?

其实,这正是一个的转折点。

另一方面,戏曲市场本身也在萎缩。观众越来越少,演出机会自然也少,连专业剧团都难以为继,更别说培养专门的伴奏人才了。

它用最基础、最朴素的方式——一段好听的伴奏,唤起人们对戏曲的兴趣,甚至重新点燃了老一辈戏迷的热情。

我们怕有一天,连京剧、越剧、梅戏这些耳熟能详的剧种,都成了博物馆里的“标本”。我们怕年轻人只会看短视频里剪辑过的唱段,却听不懂一整段的唱腔,更别提理解背后的唱词与情感。

所以听过他们伴奏的人,都说:“这才是戏曲该有的声音。”

换句话说,龙轩戏曲伴奏在做的,不只是服务戏曲圈,而是在搭建一座连接传统与年轻人之间的桥梁。

更难得的是,他们懂戏曲。不只是技术上的“懂”,而是从骨子里尊重戏曲的艺术性。他们知道什么时候该“紧一点”,什么时候该“放一放”,什么时候该“留白”,这些细节,才是戏曲伴奏的灵魂。

未来的路还很长。传统戏曲伴奏能否真正“活”起来,不仅靠几个“龙轩”,更要靠整个的重视与支持。

答显然是否定的。越来越多的年轻人开始追求“质感”,他们想要的是真实、是细节、是有温度的声音。而龙轩戏曲伴奏,刚好提供了这种“质感”。

老一辈的琴师、鼓师、笛师,一个个退休、老去,而年轻人呢?愿意坐下来学三年胡琴、练十年锣鼓的,寥寥无几。不是他们不热传统文化,而是这条路太苦、太慢、太难出头。

而就在这个看似被遗忘的角落,有一个名字被越来越多的戏曲好者悄悄提起——龙轩戏曲伴奏。它不是什么,也没有铺天盖地的广告,但只要你听过一次,就会明白:原来戏曲伴奏,也可以这么“活”起来。

而龙轩戏曲伴奏的出现,仿佛在告诉我们:有人还在坚持,有人还在努力,传统不是了,只是需要被重新唤醒。

这背后,其实藏着一个令人唏嘘的现实:传统戏曲伴奏的传承,正在断层。

随着风文化的兴起,越来越多的年轻人开始重新认识传统文化。他们开始听戏、学戏、拍戏、演戏,甚至把戏词写进歌词里,把戏曲元素放进短视频中。

为何传统戏曲伴奏越来越难寻?龙轩戏曲伴奏为何能脱颖而出?

你有没有发现,现在去听一场真正的戏曲演出,越来越难了?不是舞台上的演员不够卖力,而是背后的伴奏,似乎总少了那么一点“味道”。

相关问答