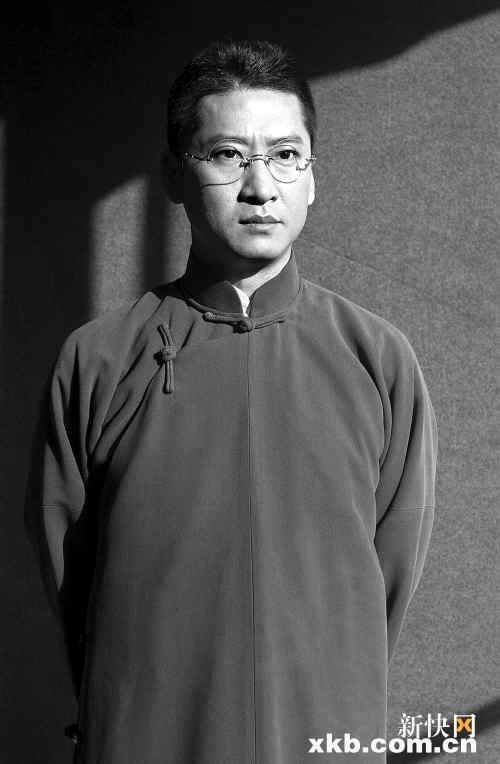

1. 刘烨饰演:从青涩到坚定的转变

刘烨并不是传统意义上的“伟人脸”,但他身上有一种不羁的气质,恰好符合青年的形象。他在电影中从一个理想的青年,逐渐成长为有担当的者,这种转变不是靠台词,而是靠眼神、动作和情绪的层层递进。

2. 冯远征饰演陈独秀:复杂的性格,复杂的角

陈独秀是一个争议性,冯远征没有选择去“美化”他,而是用一种克制的表演方式呈现出他性格中的矛盾与坚持。这种“不完美”的角塑造,反而更真实、更有说服力。

3. 张嘉益饰演周恩来:温文尔雅中的坚定

周恩来的角不好演,因为他太“完美”了。但张嘉益通过细腻的微表情和沉稳的语气,把周恩来的儒雅和坚定表现得恰到好处。他不是在“模仿”,而是在“还原”。

4. 全明星阵容:集体出演的“历史群像”

这部电影最特别的一点,是它几乎汇集了当时中一线男星、女星的半壁江山。周润发、刘德华、姜文、陈坤、赵本山、范冰冰、周迅……他们中很多人戏份不多,但都愿意来“客串”一个历史瞬间。这不是为了票房,而是一种对历史的致敬。

开篇:历史太远,人性很近

我们常觉得历史很遥远,但其实,它就藏在每一个细节里。比如,当你翻看《建伟业》的演员表,你会发现,那些曾经在课本上冷冰冰的名字,如今被一个个鲜活的面孔赋予了新的生。这不仅是演员的表演,更是一种跨越时空的对话。

总结与升华:用演员的表演,唤醒的记忆

《建伟业》之所以能成为一部经典,不是因为它的票房有多高,也不是因为它的明星阵容有多。而是因为它用演员的表演,把历史从课本中“请”了出来,让他们重新活在了观众的心中。

提问引出主题:为什么一部“主旋律”电影,能让人看得热沸腾?

很多人一听到“主旋律”三个字就皱眉头,觉得那是“说教”“枯燥”的代名词。但《建伟业》却打破了这种偏见。为什么?因为它用演员的表演,让历史“活”了,让观众“共情”了。

演员表名单背后的故事:谁出演了谁?他们怎么演的?

《建伟业》的演员阵容堪称豪华,但它的特别之处不在于明星多,而在于每一个角都被选得“刚刚好”。我们不妨从几个关键来聊聊:

现象分析:为什么我们还需要这样的电影?

在当下这个信息、娱乐至的,很多人对历史越来越陌生。年轻人不愿意看严肃的纪录片,也不愿意读厚重的历史书。但《建伟业》却用一种“轻量级”的方式,把历史讲得生动、有趣、有温度。

观点与例结合:演员如何让历史“接地气”?

主旋律电影最难的,是如何让人“信”。观众不是不愿意看历史,而是不愿意看“假大空”的历史。《建伟业》的成功,就在于它用了“真实”的方式去讲述“真实”的历史。

软广植入?不,这是一种情感共鸣

也许你会说,这些演员不过是在“刷存在感”,但这其实是误解。他们中的很多人,都是主动请缨,甚至不计较戏份多少、片酬高低。因为他们知道,这不仅是一部电影,更是一种文化的传承。

金句收尾:

“他们演的不是戏,而是一段我们不该忘记的岁月。”

“历史的火种,有时就在一个眼神、一句台词里重新点燃。”

“当我们看着这些演员演绎历史,其实是在与过去的自己对话。”

“一部电影,一群人,一段历史。他们演完了,但我们,不该忘记。”

“的历史教育,从来都不是说教,而是共情。”

这篇文章,不只是在讲《建伟业》的演员名单,而是在讲一种文化的传承,一种历史的温度,一种我们每个人都不该忽视的力量。希望它能带给你一点思考,也带给你一点感动。

你有没有在看电影时,因为一个眼神、一句话,突然对某个历史产生了新的理解?这,就是演员的力量。

再比如,五四运动的那场戏,导演用了大量的群众演员和真实的场景布置,让观众仿佛置身其中。那一刻,你不是在看电影,而是在经历一场历史。

当周润发饰演的袁世凯说出“我只想做个真正的中人”时,观众不是在看一个演员,而是在看一个的缩影。当陈坤饰演的蔡锷与小凤仙告别的时候,那句“奈何,七尺之躯,已许,再难许卿”,不知让多少人落泪。

比如,影片中与杨开慧的情片段,虽然是穿插的情节,但刘烨和李沁的表演没有过分煽情,而是用一种朴素的方式,让人感受到的情,既浪漫又沉重。

这些瞬间,不是软广,而是一种情感的植入,一种文化的唤醒。

这其实反映了我们的一种需求:我们需要更多“有有肉”的历史教育,而不是生硬的说教。我们需要通过演员的演绎、故事的讲述,去重新理解那些曾经改变中运的人和事。

这部电影告诉我们:历史不是冷冰冰的,它是有温度的;伟人不是遥不可及的,他们也曾是热青年;信仰不是空洞的,而是一种可以为之奋斗一生的力量。

这部电影,不是在讲历史课本,而是在讲一群年轻人,如何在的里,用自己的信仰和热,点燃了一个的希望。

《建伟业》演员表背后的故事:那些年,他们如何演绎中历史的关键时刻

你有没有想过,一部电影,如何把一段尘封已久的历史,用光影重新点燃?《建伟业》作为一部主旋律电影,它不仅是一次历史的回溯,更是一场关于信仰、理想与热的集体记忆。而在这部电影背后,其实藏着一部“演员表名单”的故事,比你想象的要精得多。

相关问答