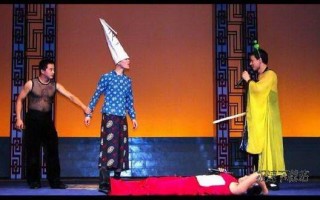

一、一出戏为何能火了几百年?

《清风亭》不是新戏,它是一部流传已久的中传统戏曲,最早可以追溯到明代,后来在各地戏曲中都有不同版本的演绎,其中扬剧版尤为动人。为什么这样一部老戏,能穿越几百年的风霜,依旧打动人心?因为它讲的不是神仙,也不是才子佳人,而是最普通不过的人情冷暖。

三、戏里的“清风亭”,是人心的试金石

《清风亭》这个名字,听起来很美,像是一个赏风听雨的好地方。但在剧中,这个亭子却成了人性的“审判台”。

二、为什么年轻人也开始看老戏?

在过去,很多人觉得戏曲“老气横秋”,离年轻人的生活太远。可如今,越来越多的年轻人开始走进剧场,甚至在、站上追看戏曲片段。为什么?因为他们在这些老戏里,看到了比短视频更真实的情感,比偶像剧更深刻的人性。

五、传统文化,为何能再次焕发生机?

近年来,传统文化逐渐“出圈”,从汉服热到风音乐,从诗词大会到戏曲进校园,越来越多的年轻人开始重新认识老祖宗留下的文化瑰宝。

四、孝道不是枷锁,是一种选择

很多人一听到“孝顺”,就觉得是传统枷锁,觉得是。但其实,真正的孝道,不是被迫的,而是发自内心的尊重与感恩。

:

《清风亭》不是一部简单的戏,它像一面镜子,照见了我们每个人内心的冷暖;它也像一盏灯,照亮了我们前行的路。

《清风亭》里没有求孩子必须报恩,但它通过情节告诉我们一个道理:对曾经无私付出的人冷漠,是对人性的背叛。

在剧中,养父为了养子能读书,省吃俭用,甚至愿意去乞讨;养母为了孩子能吃饱,自己饿着肚子。可当孩子功成名就后,却羞于承认他们的身份。这种烈的对比,让人看完之后久久不能平静。

在,我们常常面临“选择谁更重要”的问题。是父母、朋友、人,还是事业、金、地位?很多人在这个十字路口迷失了方向。

在这个亭子里,发生过太多故事:有人在这里抛弃孩子,有人在这里捡到孤儿;有人在这里许下,有人在这里背叛誓言。

在这个人情越来越薄的,愿我们都能守住自己的“清风亭”,不忘来时路,不养育恩。愿每个人都能在喧嚣中,找到属于自己的那一份温情和良知。

在这个信息、注意力稀缺的,能让人安下来听一段戏、看一场表演,本身就是一种成功。而扬剧《清风亭》之所以能打动人心,是因为它没有花里胡哨的,没有包装的剧情,它用最朴实的方式,讲最真实的故事。

在这个快节奏、功利心泛滥的,亲情似乎越来越淡了。我们习惯了用手机沟通,用金衡量感情,甚至有些人连“孝顺”这个词都开始觉得陌生。而就在这时,扬剧《清风亭》像一面镜子,照出了人心的冷暖、世情的冷热,也让我们重新思考:我们到底还信不信“情”这个字?

它让我们明白:无论怎么变,有些东西是永远不能丢的,比如感恩的心、做人的底线,还有那份对亲情的坚守。

戏讲的是一个关于“弃子”、“养恩”、“报应”的故事。一对年迈的夫妇,在清风亭捡到一个被遗弃的男婴,含辛茹苦将他养大。孩子长大后得知自己的身世,为了追求功名富贵,竟抛弃了养育他多年的养父母,最终遭到了天谴。

扬剧《清风亭》之所以能引起共鸣,是因为它揭示了一个永恒的题:我们该怎样对待那些曾经无条件我们、为我们付出的人?

扬剧的魅力就在于,它不讲大道理,而是用细腻的表演、真实的情感,把人带入其中。你不会觉得自己在“被教育”,而是会不自觉地反思:如果我是这个孩子,我会怎么做?

故事听起来是不是有点“”?但正是这种朴素的情节,却最能直击人心。它不是讲多么高深的道理,而是把“良心”、“感恩”、“责任”这些词,用最真实的方式摆在你面前。

有人说,这出戏像极了现实生活中的“寒门贵子”现象。很多人出身贫寒,靠着努力和机遇改变运,但成名之后却和家人渐行渐远。不是他们不孝,而是他们忘了来时的路。

正如戏中所唱:“人活一世草一秋,恩情不报枉为人。”这句话,值得我们用一生去铭记。

人总说“情绪值”、“情感”,那我们是否也应该问问自己:你有没有为那些真正你的人,提供过情绪值?你有没有过他们的“情感”?

而《清风亭》之所以能重新走进视野,正是因为它的主题是跨越的。它不讲封建礼教,也不讲阶级压迫,它讲的是人性,是情感,是每个人都绕不开的人生课题。

而《清风亭》用戏剧的方式告诉我们:当你选择背弃良心的时候,你注定会付出代。哪怕不是天谴,也可能是内心的煎熬。

这个亭子,其实就像我们生活中的某个节点——当你功成名就的时候,当你面对选择的时候,你有没有回到“清风亭”,看看当初是谁你走过的路?

扬剧《清风亭》:一出戏,道尽人间冷暖与忠孝真情

你有没有过这样的感觉?明明是浓于水的亲人,却因为利益反目成仇;明明是养育之恩,却在岁月里被当作理所应当;明明是一出戏,却让你看得泪流满面,仿佛看到了现实中的自己和身边人。

相关问答