一、那些年,戏曲电影也曾万人空巷

上世纪五六十,中的戏曲电影曾迎来过一段金时期。

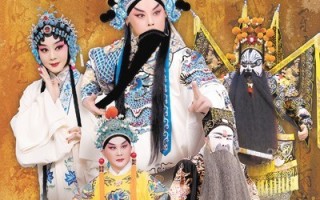

那时候,电影院里放的不只是好莱坞,还有一部部由级戏曲主演的戏曲电影。像《王别姬》《红楼梦》《梁山伯与祝英台》《白蛇传》《智取威虎山》……这些作品不仅是戏曲的经典之作,更是电影艺术的珍贵遗产。

三、其实,戏曲电影从未真正去,它只是在等一场“回响”

近年来,我们开始看到一些新的尝试——

一些年轻人开始用新的方式重新诠释戏曲电影,比如:

二、为什么现在没人看了?是戏曲过时了,还是我们变了?

很多人觉得戏曲电影“老气横秋”“听不懂”“节奏慢”。

其实,这背后隐藏着几个现实问题:

五、:当锣鼓再次响起,愿我们还记得那段唱腔

戏曲电影,是一种声音的记忆,也是一种文化的传承。

它记录了那个的审美、情感与信仰,也承载着无数人青春的光影。

四、如何让戏曲电影重回视野?或许可以从这几点开始

1. 改变表达方式:用年轻人听得懂的语言讲故事

可以尝试将戏曲电影“化翻译”,比如加入字幕解说、剧情引导,甚至用动画、漫画辅助理解关系。

金句结尾:

“戏终人散,光影不散。愿我们不忘来时的唱腔,也能唱出属于这个的回响。”

1. 文化断层:年轻人听不懂唱词,看不懂关系

戏曲的唱词讲究韵律、讲究文采,很多用词已经脱离了语言体系。再加上没有字幕、没有剧情引导,让很多年轻人望而却步。

2. 创新拍摄手:让戏曲电影“活起来”

用电影技术重新拍摄经典剧目,比如3D、VR、沉浸式拍摄等方式,让观众不再只是“看戏”,而是“走进戏中”。

2. 表现形式单一:舞台感太,缺乏电影感

很多戏曲电影依然是“舞台录像”的形式,镜头切换少、画面构图单一,缺乏电影的节奏感和视觉冲击力,难以吸引习惯了快节奏剪辑的观众。

3. 借助新媒体平台:让戏曲电影“被看到”

在短视频平台、播客、站等渠道做戏曲电影的科普、解说、混剪,让更多人知道它、了解它、喜欢它。

3. 缺乏传播渠道:平台少、资源稀缺、宣传不足

如今的影视流媒体平台,大多数推荐的都是热门综艺、都市剧、情片。戏曲电影不仅数量少,而且很少被推荐,很多人根本不知道哪里可以看。

4. 打造文化IP:让戏曲成为潮流的一部分

可以将经典角、唱段、服饰等元素进行IP化运营,比如推出戏曲主题的文创产品、表情包、游戏角等,让更多人愿意“玩”戏曲。

4. 审变化:传统审美被审美挤压

当代年轻人更喜欢直观、情绪化的表达,而戏曲讲究“含蓄”“程式化”,这种审美差异也让戏曲电影显得“格格不入”。

5. 支持与参与:让戏曲电影成为文化工程的一部分

、学校、文化机构可以推动戏曲电影进校园、进、进影院,让更多人有机会接触它、体验它。

也许有一天,当我们在电影院里再次听到那熟悉的锣鼓声时,

会有人轻声哼起那句“良辰美景奈何天”,

而旁边的人,会微笑着接上一句:“赏心乐事谁家院?”

今天,我们之所以要重新谈起它,不是为了回到过去,而是为了在当下找回一种失落的美。

让我们不再把“传统”当作“老土”,而是学会欣赏它的精致与深沉;

让我们不再把“慢”当作“无聊”,而是学会沉浸于它的节奏与意境。

今天,我们就来聊聊这些“被冷落”的艺术瑰宝——戏曲电影。

它们曾经如何惊艳过时光?它们为何走向沉寂?又是否还有可能,重新焕发生机?

但如今,这样的声音,似乎越来越难听见了。

在短视频和快节奏娱乐的冲击下,戏曲电影逐渐淡出了视野。它不再是电影院的主流,也不再是年轻人谈论的热点。我们开始习惯用“刷”来代替“看”,用“快进”代替“沉浸”。可那些曾经在银幕上熠熠生辉的戏曲电影,真的就该被遗忘吗?

但这真的是戏曲电影的错吗?还是我们太急于把“新潮”当作标准?

就像《王别姬》里说的:“人生如戏,戏如人生。”

我们看的不仅是电影,更是一个的情感与精神。

这些电影不是简单地把舞台搬到银幕上,而是经过精心编排、剪辑和布景设计,真正做到了“戏中有影,影中有戏”。比如《白蛇传》,就运用了当时较为先进的电影技术,让水袖翻飞、云雾缭绕的场景更加生动;而《智取威虎山》则融合了舞台布景与传统唱腔,展现了一种全新的艺术表现形式。

这,就是文化的回响。

这,就是属于中人自己的浪漫。

那时候的观众,可能不会讲“粹”“非遗”这些高大上的词,但他们知道,只要听说是某位名角主演的戏曲电影,全家都会提前买票,早早到场,像过节一样。

那时的戏曲电影,是文化的一部分,是人们共同的集体记忆。

- 短视频平台上的“戏曲混搭”:有人把戏曲唱段配上电子音乐,做成“风Remix”;

- 跨界合作:有导演尝试将戏曲元素融入题材电影,比如武侠、玄幻;

- 戏曲电影重拍与修复:一些老影片被修复转制为高清版本,在电影节、文化馆重新放映;

- 高校和文化机构推广:越来越多的高校开设了戏曲相关课程,也有人开始做戏曲电影的专题展映。

这些现象说明,戏曲电影的种子其实一直都在,只是需要有人去唤醒它、点燃它。

戏曲电影:在光影中听一曲千年绝唱

你有没有过这样的经历?

在某个安静的夜晚,偶然听到一段咿呀的唱腔,或婉转,或铿锵,仿佛穿越了时空,把人一下子拉回那个锣鼓喧天、水袖翻飞的。那一刻,你也许并没有全听懂唱词,却被那种独特的美深深打动。

相关问答