一、成龙的起点:一个不被看好的“问题少年”

成龙,原名房仕龙,1954年出生于香。他的童年并不像我们想象中那样光鲜亮丽。父亲房道龙是一名厨师,母亲是家庭主妇,家境普通,生活艰辛。

三、闯荡好莱坞:他不只是“中成龙”,更是“成龙”

成龙的成功,并没有局限在亚洲。他真正走向,是在90之后。

二、从“龙套演员”到“功夫小生”:他靠的是拼

成龙并不是那种一出道就大红大紫的演员。相反,他的成名之路充满了坎坷与挣扎。

五、:成龙的路,是一个凡人用不凡走出来的

成龙的故事,不是天才的神话,而是一个普通人用坚持和勇气写下的奇迹。

四、成龙的“标签”不止是演员,他更是一个的符号

成龙不仅仅是一个演员,他是一个的符号,是中电影走向的桥梁。

“我不是不怕,我只是更怕对不起观众。”

1995年,一部《红番区》在上映,这是成龙部真正意义上在好莱坞发行的电影。这部电影在票房大卖,成龙也由此打开了际市场。

一开始,成龙模仿李小龙的风格拍摄了《蛇形刁手》《醉拳》等影片,但反响平平。后来他意识到,不能一味模仿别人,必须找到属于自己的风格。

上世纪70,李小龙横空出世,掀起了一阵功夫热潮。但李小龙英年早逝后,功夫片一度陷入低谷,观众对“硬汉功夫”的审美疲劳也让成龙的出道显得格外艰难。

于是,他开始尝试“喜剧+功夫”的模式。不同于李小龙那种刚猛硬朗的风格,成龙的动作融合了杂耍、滑稽、惊险和搞笑元素。他不再追求“一拳打倒一个敌人”,而是让观众看到他在打斗中受、失败、搞笑甚至狼狈的一面。

他不是天赋异禀的天才,也不是含着金汤匙出生的“星二代”。他靠的,是一次次被打倒又爬起来的勇气,是一次次用肉之躯拼出来的坚持。

他不是最能打的,但他是最拼的。

他告诉我们:成功不是一蹴而就的,它需要你有梦想,更要有面对挫折的勇气。

他拍戏、唱歌、做公益、上节目,甚至还在《成龙历险记》中以动画形象出现在面前。他的影响力早已超越了电影本身。

他曾在汶川地震、海地地震、等重大难中捐款捐物,也曾多次呼吁环保、反、关青少年等公益事业。他的公众形象,不仅有“功夫”的光环,也有“担当”的责任感。

他没有显赫的学历,没有耀眼的背景,甚至连一句完整的英语都说不好。但他用一次次真打实斗、一次次摔倒爬起,赢得了的掌声。

他的故事,值得每一个在追梦路上跌跌撞撞的人去读一读。

他,就是成龙。

但他没有放弃。他一边学习英语,一边不断尝试新的角和表演方式。他深知,要在际舞台立足,光靠功夫是不够的,还需要文化认同和角魅力。

但成龙也并非没有争议。他年轻时的私生活、家庭关系曾被媒体频繁报道,他也曾因某些引起争议。但他始终没有选择逃避,而是用自己的方式面对公众、回应质疑。

但毕业之后,成龙并没有立刻走红。相反,他只能在电影里跑龙套,做武打替身演员,甚至连一句台词都没有。

但进入好莱坞并不容易。成龙曾多次提到,他在好莱坞初期遭遇了很多偏见和歧视。制片方不愿意给他主角,只让他演配角;剧本不让他改动,他只能按照人的思路来表演。

后来,《尖峰时刻》系列彻底让他在好莱坞站稳脚跟。这部影片将成龙的幽默感与动作元素完美结合,不仅票房大卖,也让他成为观众心中的“亚洲动作喜剧之王”。

因为,成龙不是天生的英雄,而是一个用肉之躯,一次次把不可能变成可能的“普通人”。

在中戏剧学院,成龙每天从早上六点练到晚上九点,整整十年,吃尽了苦头。他学会了翻跟头、舞弄、打斗动作,也练就了扎实的武术基本功。这段经历,为他日后成为动作打下了坚实的基础。

在这个“速成”“流量”满天飞的,成龙用一生诠释了什么叫做“脚踏实地”。

成龙从小就调皮捣,学习成绩糟糕,老师眼中的“问题学生”,家长口中的“坐不住的孩子”。他不读书,倒是对功夫特别着迷。为了管教这个“熊孩子”,父母把他送进了“中戏剧学院”学习京剧,希望他能“安分一点”。

成龙拍戏从不用替身,几乎所有动作都亲自上阵。他曾在采访中透露,自己身上有超过200处,甚至有一次拍戏时差点掉。但他从不喊苦喊累,反而笑着说:“观众喜欢看真打,那我就真打。”

成龙的成功,不仅是他个人的胜利,更是中功夫文化走向的一个缩影。他用自己的努力告诉:华人演员,不只是“能打”,也可以讲故事、演喜剧、做主角。

正如他所说:“我不是完人,但我愿意努力成为一个更好的人。”

这一决定,彻底改变了他的人生轨迹。

这句话,就是成龙一生的写照。

这种“人设”反而让观众觉得真实、亲切,也更容易产生共鸣。于是,成龙逐渐走红,成为继李小龙之后最具际影响力的华人动作。

成龙:从街头小子到际功夫,他的逆袭人生远比你想象的更励志

你有没有想过,一个小时候成绩垫底、家境贫寒、连高中都没毕业的孩子,最终却能成为瞩目的动作?

你有没有想过,一个曾经在好莱坞屡屡碰壁、被拒绝无数次的华人演员,最后却用拳头和笑容征服了全?

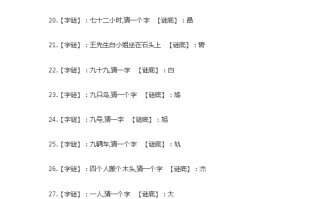

相关问答