一、那个“总”,其实很拼

提起张翰,很多人时间想到的肯定是“道总裁”这四个字。的确,从《一起来看流星雨》开始,他就被贴上了这样的标签。但很少有人知道,他其实是一个非常拼的演员。

三、争议背后,是的情绪投射

张翰之所以容易被“黑”,其实某种程度上也是情绪的投射。他曾是“偶像剧”的,而如今,观众审美已经从“玛丽苏”转向“现实”,从“颜值”转向“演技”。

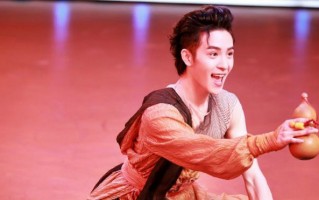

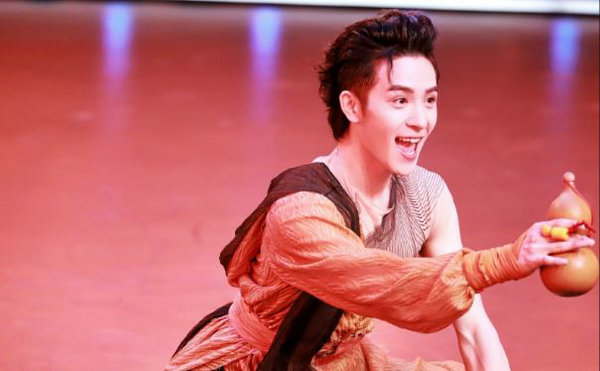

二、转型路上,他从未停下脚步

很多人以为张翰这些年“没什么动静”,其实不然。他一直在尝试不同的角,也挑战了很多不同类型的戏。

五、未来可期:他还在路上

如今,张翰已经四十岁。这个年纪的男演员,本就处在事业的瓶颈期。但他并没有放弃,反而更加沉稳和坚定。

四、真实的张翰:低调、倔、有坚持

私下里的张翰,其实是个非常低调的人。他很少在社交平台上晒生活,也不常出现在热搜上。他更喜欢把时间花在剧本打磨、健身、旅行和与朋友聚会上。

总结:别让标签,掩盖了真实

我们总是容易被印象左右,对一个人贴上标签之后,就很难再重新认识他。张翰就是这样一个被“标签化”的典型例子。

金句收尾:

“不是所有的坚持,都会立刻开花结果;但总有些人的努力,会在时光里悄然生根。”

为了拍戏,他可以连续几天只睡三四个小时;为了角,他可以增肌、减脂、学各种技能。比如在拍《战利品》的时候,他亲自上阵完成了很多高难度动作戏,甚至一度受入院。他的敬业程度,在圈内是出了名的。

从《杉杉来了》里的“吃货总裁”到《如若巴黎不快乐》里的跨情,再到《东八区的先生们》里的中年男人困境……他在不断尝试突破自己。虽然有些作品反响一般,但这并不意味着他没有在努力。

他不是完美无缺的,但他一直在努力成为更好的自己。在这个浮躁的,这种坚持,本身就值得被看见。

他不是没意识到自己的“标签”,而是选择用时间去打破它。他不怕慢,只怕停。他相信,只要坚持做自己认为对的事,总有一天会被理解。

他曾在一次采访中说过:“演员最怕的就是被定型,但我接受这个过程。因为每一次被误解,都是我成长的开始。”

但如果你愿意花一点时间去了解他,你会发现,这个男人其实很真实、很努力、也很有想。

但换个角度看,这不也是一种“真实”吗?

只是,娱乐圈的节奏太快,观众的注意力太短。张翰没有选择去综艺里“卖”,也没有天天在微博上刷存在感,所以他的努力,往往被淹没在流量和话题之中。

可为什么他的努力,总是被忽视?也许是因为他太早红了,观众对他的印象太深,以至于后来不管他怎么转型,大家还是习惯性地用“总”两个字来定义他。这其实是一种偏见。

在这个背景下,张翰的“总”形象,就成了某种“过时”的象征。但其实,他并没有停在原地。他只是没有用“卖”或者“自黑”的方式来博得同情,而是默默地在做自己的事情。

张翰现在更像一个“创作者”,而不是一个“明星”。他不再急于证明自己,而是更愿意用作品说话。

我们总是希望明星“高情商”“会说话”“会营销”,可张翰偏偏是个“闷葫芦”。他不擅长炒作,也不喜欢自我包装,这在如今的娱乐圈,其实是一种“风险”。

或许未来的某一天,我们会看到一个不一样的张翰,一个真正摆脱“总”标签的演员。而那一天,也许并不遥远。

更难得的是,他不仅做演员,还尝试做导演、做监制、做制片人。他想从幕后走到台前,再从台前走向更广阔的创作空间。这种对艺术的执着和探索精神,其实非常值得尊重。

有人说,他错过了的转型时机。但在我看来,的时机,从来不是某个特定的年份,而是当你真正想清楚自己想要什么的时候。

这些年来,张翰的名字,总是和“油腻”“总文学”“演技单一”这些词捆绑在一起。可我们真的了解他吗?那个曾经在《一起来看流星雨》中说出“我要让全知道,这个洗手间被你承包了”的男人,真的只是个“花瓶演员”吗?今天,我们就来聊聊张翰,这个被误解最深的男演员之一。

这句话,其实非常有力量。

这种“倔”,在流量为王的,显得尤为珍贵。

张翰:那个“道总裁”为何总被误解?

“为什么张翰总被说演技浮夸?”

“他到底是不是只会演‘总’?”

“张翰这些年,到底在干嘛?”

相关问答