一、娱乐为何“上头”?因为它精准击中了我们的心理需求

娱乐之所以让人“上头”,是因为它满足了人类最原始的信息获取欲望:八卦、好奇、窥探欲。这不仅仅是娱乐,更是一种情感上的慰藉。

三、娱乐背后的心理:我们到底在追求什么?

在信息的,我们为什么会如此沉迷于娱乐?这背后其实折射出当代人对“真实”与“伴”的渴望。

二、从“八卦”到“现象级”,娱乐已经不只是娱乐了

曾经的娱乐,是报纸上的一角八卦栏目,是茶余饭后的谈资。如今的娱乐,早已不是单纯的“看热闹”,而是演变成一种现象。

五、我们该如何理性看待娱乐?

当然,娱乐也并非毫无边界。沉迷、盲目跟风、情绪化评论,都会让我们陷入信息茧房,甚至被误导。

四、娱乐的正向值:不只是八卦,也可以很治愈

虽然娱乐常被贴上“肤浅”“浪费时间”的标签,但其实它也有其正向的一面。

但我们要明白,娱乐归娱乐,生活还是得自己过。看瓜可以,但别忘了抬起头,看看自己正在经历的精人生。

你有没有发现,当你工作压力大、生活节奏快的时候,最容易被“某某明星分手了”“某男星深夜买醉”这类话题吸引?这背后其实是一种心理补偿机制。我们通过他人的生活,来缓解自己生活的焦虑。

娱乐并不是只有“瓜”,它也可以是温情、励志、治愈的载体。当我们看到某个明星在低谷中重新站起来,或者看到某个艺人勇敢做自己时,我们也会被感染,获得力量。

我们刷着明星的绯闻,围观着偶像的转型,讨论着综艺节目的名场面,仿佛这些“不相关的人和事”正在潜移默化地影响着我们的值观、审美观,甚至消费观。娱乐真的只是“娱乐”吗?它背后的传播机制、心理和文化现象,值得我们好好聊聊。

我们渴望看到真实的人,真实的反应,哪怕那是被剪辑过的“真实”。我们渴望被伴,哪怕只是“围观”一个陌生人的生活。娱乐就像是一面镜子,映照出我们在现实生活中无表达的情绪和欲望。

我们通过围观明星的生活,表达对婚姻、情、职场、性别角等议题的看。娱乐成了一个“情绪放大器”,让公众的讨论有了具象的载体。

所以,下次再看到热搜的时候,不妨问问自己:我是在看热闹,还是在寻找一种共鸣?

所以,我们需要保持一种理性的态度:

更值得注意的是,娱乐已经成为社交媒体的“流量发动机”。热搜榜单、话题讨论、短视频剪辑、网友段子……每一个环节都在用户的参与感和传播欲。这不仅是一场娱乐盛宴,更是一场全参与的情绪狂欢。

更重要的是,娱乐是情绪的出口。在现实生活中,我们可能无随意表达自己的愤怒、悲或喜悦,但在娱乐的评论区里,我们可以畅所欲言,找到共鸣,释放情绪。

更重要的是,它提供了“情感共鸣”——当看到某个明星坦白自己的焦虑、失败或成长经历时,我们会产生一种“原来他们也和我一样”的代入感。这种心理上的共鸣,正是娱乐让人“上瘾”的关键。

正如一句话所说:“我们看的是明星的人生,过的却是自己的故事。”

娱乐还是一种“认同”的体现。当你看到某个话题被千万人讨论时,你会不自觉地认为:“这件事很重要”,“我不能错过”。这种从众心理,让我们不断地加入讨论、转发、评论,从而形成一个巨大的舆论场。

比如,某些明星通过公开自己的心理健康问题,唤起了公众对心理健康的;一些正能量的艺人通过公益,带动一起参与心行动;还有一些艺人通过自身的奋斗故事,激励了无数普通人。

比如,某女明星官宣恋情,全网“撒糖”,社交平台话题阅读量破亿;某男艺人房,全网围观“吃瓜”;某综艺节目嘉宾,直接登上热搜。这些背后,其实已经不是单纯的娱乐,而是公众情绪的集体投射。

而且,娱乐往往具有“即时性”和“新鲜感”,不断有新话题、新热搜冒出来,让我们停不下来地刷新页面,就像刷短视频一样,停不下来。

这也解释了为什么有些明星“房”比“立坊”更容易上热搜。因为更容易激绪,引发争议,从而产生更大的传播力。

- 别把娱乐当真相:很多娱乐并不等于事实,背后可能有炒作、剪辑、引导甚至剧本。

- 别让娱乐占据生活:可以看,但不要让“瓜”成为你生活的全部。

- 别情绪化参与:评论、转发前,多想想:这是事实吗?我是否被情绪牵着走?

- 学会筛选内容:选择那些有深度、有温度的娱乐内容,而不是一味追逐热搜。

:娱乐,是我们情绪的延伸,也是的一面镜子

说到底,娱乐之所以如此火,不是因为它有多重要,而是因为它足够贴近我们的情绪和生活。它让我们在忙碌的日常中,找到了一个“可以喘口气”的窗口。

为什么我们越来越离不开娱乐?

“昨晚他又上热搜了?”、“她居然离婚了?”、“他到底做错了什么,被全网封?”——这些脱口而出的疑问,几乎每天都在我们的社交圈里上演。不是我们太八卦,而是娱乐已经悄然成为我们生活的一部分,甚至是我们情绪的晴雨表。

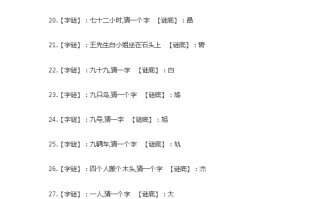

相关问答