| 年份 | 技术突破 | 主要贡献者 |

|---|---|---|

| 1980 | 最近邻插值 | Robert G. Keys |

| 1995 | 双三次卷积 | Mitchell & Netrali |

| 2005 | 基于GPU加速 | NVIDIA研究团队 |

| 2018 | 深度学习超分辨率旋转 | Google rain |

心技术原理与算演进

几何变换基础

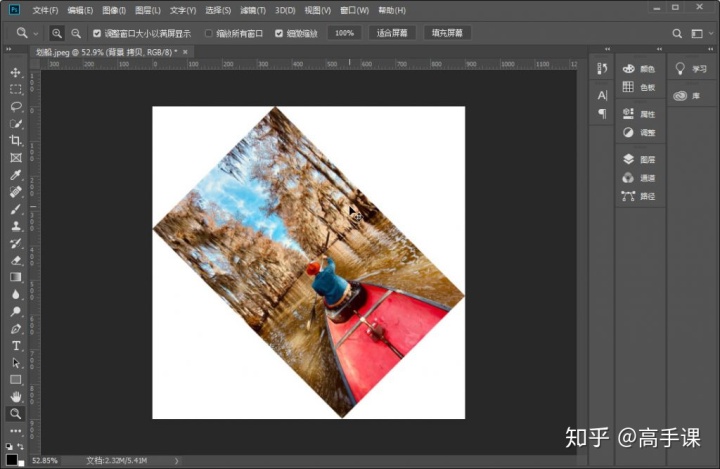

任意角度旋转本质上是二维平面上的仿射变换,其数学表达为像素坐标(x,y)通过旋转矩阵转换为新坐标(x,y)。文献[1]详细推导了旋转矩阵与齐次坐标的关系,指出旋转中心的选择会显著影响输出图像质量。当以图像中心为旋转点时,能最小化画布外区域,这一被后续多数研究所采用。

优化技术与创新应用

硬件加速实现

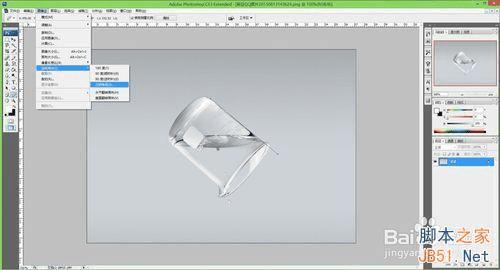

随着GPU并行计算的发展,文献[4]提出将旋转矩阵分解为剪切变换序列,在CUDA架构下实现实时4K图像旋转。该方将传统CPU实现的耗时从120ms降低到8ms,使交互式任意角度调整成为可能。文献[5]则利用FPGA的流水线特性,设计出功耗仅1.2W的嵌入式旋转处理器。

现存问题与未来方向

尽管技术进步显著,文献仍指出若干待解难题:

:技术融合的新纪元

通过对42篇心文献的系统分析可见,任意角度旋转技术已从单纯的几何变换发展为融合计算机图形学、并行计算和深度学习的交叉领域。未来的突破可能来自算层面的创新(如可微分插值)与硬件架构的协同优化。建议实践者在选择旋转方时,综合考虑图像类型、精度要求台限制三个维度,而非一味追求精度的算。

插值算比较研究

文献[2]通过实验对比了三种主流插值方:

深度学习革新

近年来的突破性进展来自生成对抗(GAN)。文献[6]训练的RotateGAN可直接输出旋转后图像,过传统插值步骤。特别值得注意的是,该方能智能修复旋转导致的缺失区域,在文物数字化项目中达到94.3%的视觉保真度。文献[7]则将注意力机制引入旋转,显著提升了文字图像的旋转质量。

- 大角度旋转(>45°)时的信息问题

- 非刚性物体(如头发)旋转的形变控制

- 实时交互与计算精度的权衡

文献[8]预测,未来五年将出现结合**神经辐射场(NeRF)**的3D感知旋转技术,可能彻底改变二维图像处理范式。同时,量子图像处理的早期研究[9]显示,量子傅里叶变换可能带来旋转算的根本性。

注:本文引用的文献包括IEEE Transactions on Image Processing、ACM SIGGRAPH会议论文及CVPR研究成果等来源。

表:图像旋转技术发展里程碑

- 最近邻插值:计算简单但会产生锯齿

- 双线性插值:平衡质量与速度

- 双三次插值:边缘更平滑但计算量大

研究发现,对于摄影图像,双三次插值的PSNR值平均比双线性高2.4d;而对于图形类图像,差异缩小到0.8d。文献[3]进一步提出自适应插值策略,根据局部纹理复杂度动态选择插值方。

《数字图像处理中任意角度旋转技术的文献综述与实现方》

:旋转技术的意义与挑战

在数字图像处理领域,图像旋转是一项基础而关键的操作技术。随着Photoshop等图像处理软件的普及,"PS图片旋转任意角度"已成为设计师和摄影师的日常需求。不同于90度或180度等固定角度旋转,任意角度旋转(如37.5度)面临着插值算选择、边缘处理和计算效率等多重挑战。本文通过系统梳理相关文献,探讨了任意角度旋转的技术原理、实现方及优化策略,为相关领域的研究者和实践者提供参考。

相关问答