一、年味淡了?其实,是我们离传统远了

“现在的年,越来越没意思了。”这句话,你是不是也听过很多次?的确,随着生活节奏的加快,越来越多的年轻人觉得只是换个地方吃饭、抢、刷手机。但其实,年味并没有消失,它只是换了一种方式存在。

三、传统与的碰撞,让戏曲“活”了起来

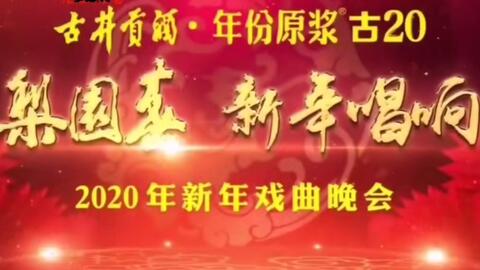

过去我们总觉得戏曲就是“咿咿呀呀”,听不懂、看不懂。但2020年戏曲晚会,却让人耳目一新。它没有刻意迎合,也没有行“年轻化”,而是在尊重传统的基础上,做了适度的创新。

二、戏曲不是“老古董”,而是文化的“活化石”

很多人一提起戏曲,反应就是“过时了”、“听不懂”。可你有没有想过,这些我们觉得“老”的东西,恰恰是最鲜活的?

五、传统不是守旧,而是传承与创新的结合体

很多人误以为,传统就是“守旧”,其实不然。真正的传统,是能经得起时间考验,并在不同的焕发新的生力。2020年戏曲晚会,正是这样一种尝试。

四、从“看热闹”到“品文化”,我们需要这样的慢时光

现在我们习惯了快节奏的生活,习惯了短视频、碎片化阅读。可越是这样,我们越需要一些慢下来的东西来平衡。戏曲,就是这样的存在。

结尾:年年岁岁花相似,岁岁年年人不同

2020年已经过去多年,但那场春节戏曲晚会留在人们记忆中的温度,依然未减。它让我们明白,不只是团圆饭和压岁,更是一种文化的延续。

2020年戏曲晚会,不只是表演,更像是一场穿越千年的对话。它用传统的方式,讲述着人依然能懂的情感:忠义、孝道、情、家。这些主题,跨越了,依然直击人心。

2020年戏曲晚会,给观众提供了一个“慢下来”的机会。它不像春晚那样节奏紧凑、笑点频出,而是用一种从容不迫的方式,让人静下心来,去听一段唱词,看一个眼神,品一个动作。

2020年春节戏曲晚会,就像一清流,把那些被我们遗忘的传统,重新摆上了舞台。它不是热闹的歌舞秀,也不是搞笑的语言类节目,而是一场关于“根”的表达,一场关于“家”的回味。

年年岁岁,戏在台上,情在心里。

为什么一场不那么“”的戏曲晚会,却能让人久久难忘?它到底讲了什么?又为何在今天,我们依然需要这样的文化表达?

在这个越来越追求“新”的,我们更应该回头看看那些“旧”的东西。因为它们,才是真正让我们成为“我们”的根。

它既保留了戏曲最心的艺术精髓,又在形式上做出了一些与时俱进的调整。比如,通过灯光、舞美设计,让传统舞台焕发出新的活力;通过演员的表演方式,让观众更容易产生共鸣。

所以,下一次春节,不妨也坐下来,父母一起看一场戏曲晚会。你会发现,那些“咿咿呀呀”的唱词里,藏着的不仅是故事,还有家的温度、年的味道,和我们对传统文化最深的敬意。

所以,戏曲从来不是“老古董”,它是中华文化的“活化石”。它用最古老的方式,讲着最的故事。而2020年这场晚会,正是将这种文化的传承,以一种温和却有力的方式,重新带回了视野。

晚会中,有老人熟悉的《锁麟囊》《贵妃醉酒》,也有年轻人可能次听到的《穆桂英挂帅》《王别姬》。这些剧目,不仅讲述历史故事,更承载着一代代人的情感寄托。当演员在台上唱起那句“说什么王权富贵,怕什么戒律清规”,有多少人的心,被轻轻拨动?

更难得的是,这台晚会没有一味追求“流量”,而是把重点放在了内容本身。它邀请的演员,大多是德艺双馨的老戏骨,也有新生代的优秀演员。他们用扎实的功底,演绎经典,打动人心。

比如,当《赵氏孤儿》选段响起时,那种“舍小家为大家”的精神,不正是今天许多人依然在追寻的值吗?当《红楼梦》的唱段响起,宝黛之间的恨情仇,不也映照着人对感情的迷茫与执着吗?

比如,舞台设计上更讲究光影效果,服装更精致,演员的表演也更贴近内心。这些改变,让原本可能有些“高冷”的戏曲,变得更容易被接受。

而这种体验,也恰恰是我们这个快节奏所缺少的。它不是逃避现实,而是一种心灵的滋养。

这种“不喧哗”的美,反而更能让人安静下来,认真去感受戏曲的魅力。在这个信息、注意力稀缺的,这显得尤为珍贵。

这种“守旧而不守旧”的做,才是对传统文化的保护。它不是为了迎合谁,而是为了让更多人真正看到戏曲的美,愿意去了解它、喜欢它、传承它。

这种“慢”,不是拖沓,而是一种沉淀。它让我们重新思考,什么是真正的文化体验,什么是值得细细品味的艺术。

春节看戏年味浓:2020年戏曲晚会为何让人念念不忘?

你有没有发现,的时候,一家人围坐在电视机前看春晚,已经成了几代人的共同记忆。可你知道吗?在那些热闹的歌舞、小品和相声之外,还有一个节目,悄悄地藏着“老味道”——那就是戏曲。2020年春节戏曲晚会直播,虽然没有春晚那样的高热度,却在无数戏迷心中留下了深深的印记。

相关问答