一、你真的了解京剧曲谱吗?

很多人以为,京剧曲谱就是“写了几句唱词”的小册子。其实不然。

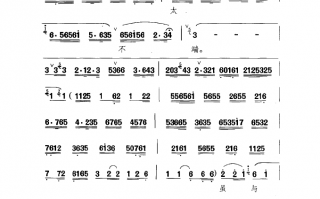

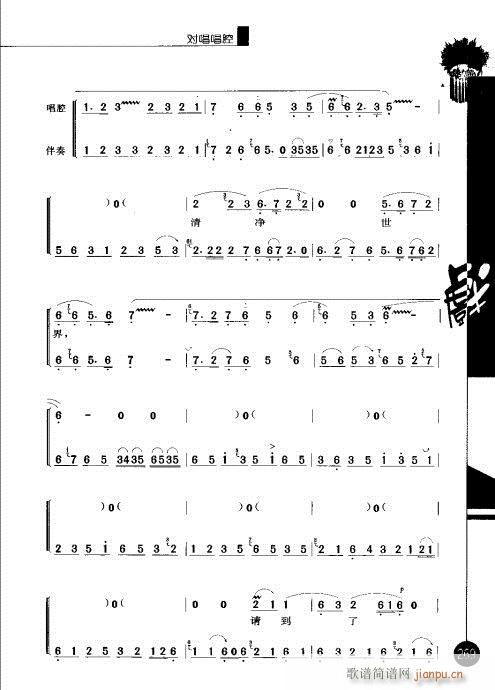

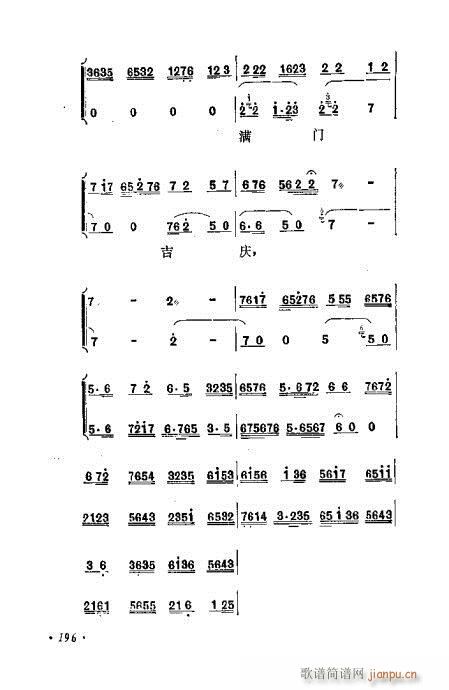

京剧曲谱远不止是歌词那么简单,它包含了唱腔、板式、节奏、过门、伴奏、唱提示等多种信息,是京剧艺术的心组成部分。

三、为什么现在需要这样的“小屋”?

我们生活在一个信息、节奏飞快的。

短视频、直播、短视频加直播,成了年轻人获取信息的主要方式。

可恰恰是在这样的背景下,像“京剧曲谱收藏小屋”这样的存在,反而显得格外珍贵。

二、“收藏小屋”究竟藏了什么宝贝?

这间“小屋”并不大,却装下了整个京剧的“声音博物馆”。

从梅兰芳的唱段到程砚秋的作,从《贵妃醉酒》到《锁麟囊》,几乎你能想到的经典唱段,这里都有对应的曲谱版本。

五、未来,这样的“小屋”还能走多远?

我们不知道“小屋”的主人是谁,也不清楚它具体在哪个城市。

但我们知道,只要还有人愿意走进去、翻一翻、唱几句,这份文化就不会断。

:

“曲谱有声,文化有魂。”

为什么?

因为它们着一种“慢下来”的文化态度。

在这个大家都在追热点、做流量、拼带货的,还有人愿意花几年时间整理一本老曲谱,愿意一页一页扫描、注释、上传,这是一种近乎偏执的热。

京剧不是老古董,它是活的旋律,是流动的文化。

那一张张泛的曲谱,不只是纸上的音符,更是我们对历史的回望,对未来的期待。

但无论它未来会变成什么样,有一点是肯定的:

在这个浮躁的,有这样一间“小屋”,愿意安静地守护一段旋律、一份记忆、一种文化,这本身就是一种美。

但问题来了:

这些曲谱大多诞生于上世纪五六十,甚至更早,很多都是手抄本、油印本,字迹模糊、格式混乱。

对于人来说,别说唱了,连看懂都难。

别急,这不是你一个人的困扰。

在快节奏的生活中,很多人对京剧怀有浓厚的兴趣,但面对那些泛的老曲谱、复杂的记谱方式,甚至是听不懂的唱段,往往望而却步。

而就在这样的背景下,一个神秘又温暖的存在悄然兴起——“京剧曲谱收藏小屋”。

它不喧哗、不炒作,却吸引了无数京剧好者的目光。

这里不仅是一间收藏老曲谱的小屋,更像是一个连接过去与未来的桥梁,一个让粹文化重新焕发生力的“文化仓库”。

愿你我都能走进这间“小屋”,

唱一句“四平八稳”的唱段,

听一段“抑扬顿挫”的旋律,

找回属于我们自己的文化声音。

或许有一天,“收藏小屋”会变成“数字博物馆”;

或许有一天,这些曲谱会被做成互动教学视频,成为年轻人学习京剧的工具;

又或者,它会成为一座桥梁,连接起更多热京剧的人,让粹真正走进千家万户。

更令人感动的是,一些年轻人开始主动参与整理工作。

他们不是专业出身,却愿意花时间、花精力,把一本本曲谱“复活”——

用手机录音对照唱段,用电脑重新排版,甚至为每一页配上讲解视频。

更重要的是,这些曲谱不仅仅是“存档”,它们是被精心整理、分类、注释的。

比如:

有人在这里找到了自己童年听过的唱段;

有人通过曲谱自学唱戏,在上收获了波;

还有人带着孩子来看这些老曲谱,说:“这就是我们文化的根”。

比如,“西皮流水”是唱腔的一种,“二慢板”又是另一种,每一种都有固定的节奏和旋律模式。

而曲谱上那些密密麻麻的小字、符号、标记,其实是对唱腔、音调、节奏的细致标注。

而这,也正是当代人内心深处渴望的东西:

这种“从收藏到传播”的转变,让京剧不再是“博物馆里的老物件”,而是变成了“活的文化”。

- 是对传统文化的尊重与传承;

- 是对浮躁生活的反思与抵抗;

- 是对精神的一种补给与慰藉。

四、从“收藏”到“传播”,小屋正在悄悄改变什么?

过去,曲谱是“藏在深闺人未识”的宝贝。

如今,这些曲谱正通过“小屋”的努力,被越来越多的人看见、听见、唱出来。

- 有些老谱子没有标点,收藏者会加上人能理解的断句标记;

- 有些曲谱只写唱词,没有旋律提示,收藏者会配上简谱或五线谱进行对照;

- 有些唱段是某位名家的“私房本”,市面上几乎看不到,这里却保留了原貌。

可以说,这里是京剧好者眼中的“圣殿”,是研究者口中的“宝藏”,更是普通观众重新认识京剧的“钥匙”。

你还在为收藏京剧曲谱发愁?原来这才是真正的“粹宝藏”!

你有没有这样的经历?

明明喜欢京剧,一腔热想学唱几句,却不知道从哪里入手。

家里收藏了几十张曲谱,翻来看去总觉得“云里雾里”,看不懂、唱不出、用不上。

更有甚者,好不容易收藏到一本老谱子,结果发现是“天书”,连谱号都认不全,更别说唱了。

相关问答